- TOP

- >

-

メディア

MEDIA メディア

NEWS

BLOG

-

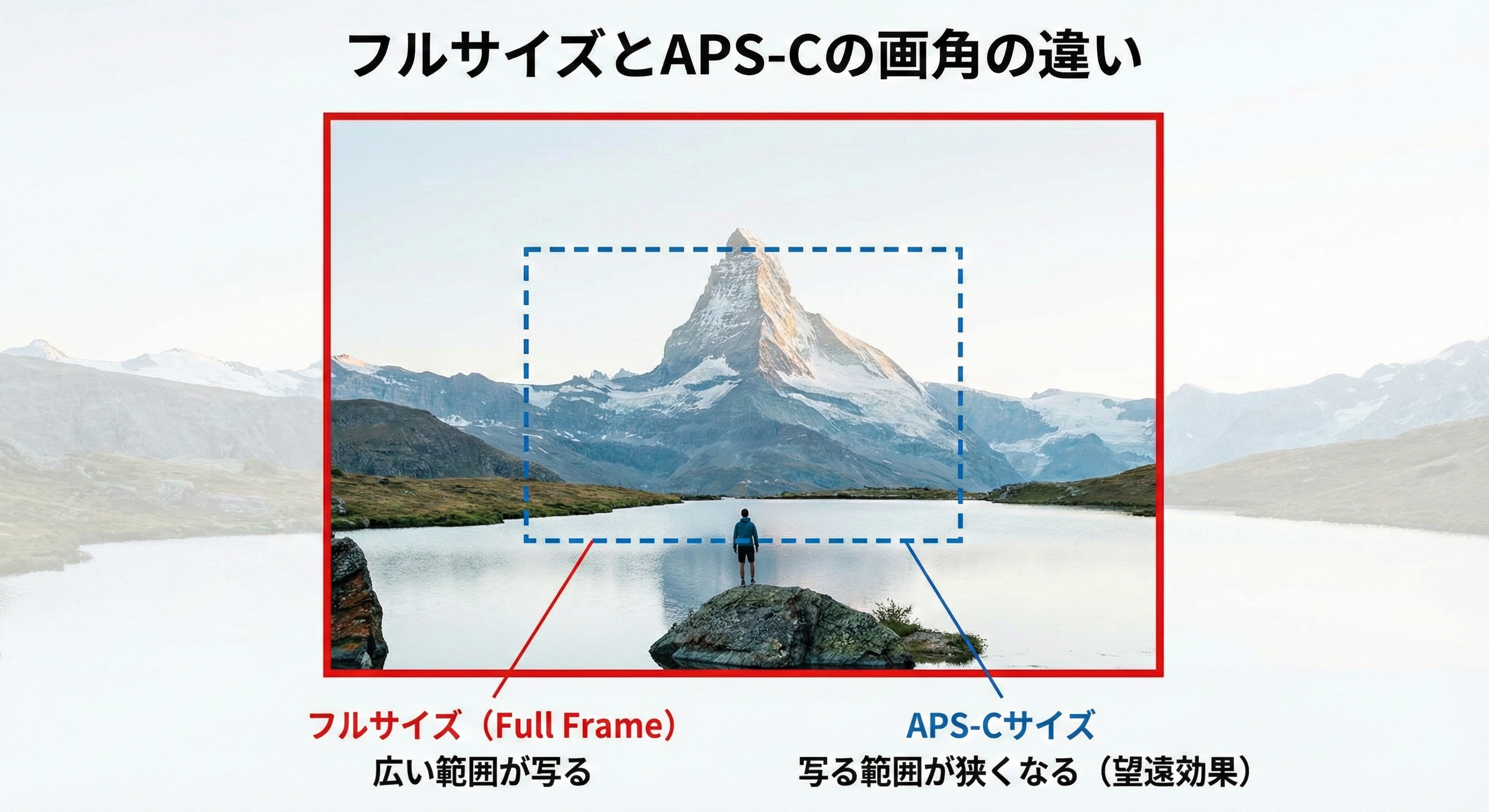

2026.02.09 カメラの基礎知識【カメラの基礎知識19】広角と望遠。フルサイズとAPS-C。 Perspective. 視点を、選ぶ技術。 「広角」と「望遠」。そして「フルサイズ」と「APS-C」。 専門用語に見えるこれらは、実はあなたの表現を劇的に変えるシンプルな魔法です。 その違いを知れば、世界はもっと美しく切り取れます。 Focal Length. 焦点距離が変われば、ストーリーが変わる。 Wide (広角) 広い景色をダイナミックに切り取ります。近くのものはより大きく、遠くのものはより小さく写るため、遠近感(パースペクティブ)が強調され、迫力のある映像になります。 Telephoto (望遠) 遠くの被写体を引き寄せます。背景が大きくボケやすく、「圧縮効果」により背景が被写体に迫ってくるような、整った美しい画になります。ポートレートに最適です。 Full Frame vs APS-C. 同じレンズでも、写る範囲が変わる「クロップ」の法則。 カメラのセンサーサイズには主に「フルサイズ」と、それより一回り小さい「APS-C」があります。 重要なのは、APS-Cはフルサイズの中央部分を切り取った(クロップした)ように写るということです。 フルサイズ:レンズ本来の広さを活かせる。広大な風景や、大きなボケ表現に有利。 APS-C:写る範囲が狭くなる=望遠効果が得られる。動物やスポーツなど、遠くを撮るのに有利。 Understanding the Numbers. センサーサイズによって「広角・標準・望遠」の基準が変わります。 ※APS-Cで使うレンズは、焦点距離を約1.5倍にして計算します。 (例:APS-Cで50mmのレンズを使うと、フルサイズの75mm相当の望遠レンズになります) Find your View. 理論よりも、体験を。 フルサイズのボケ味も、超望遠の圧縮効果も、 購入する前にレンタルで試してみませんか。 商品を探す MAP RENTAL 公式サイトへ移動します

2026.02.09 カメラの基礎知識【カメラの基礎知識19】広角と望遠。フルサイズとAPS-C。 Perspective. 視点を、選ぶ技術。 「広角」と「望遠」。そして「フルサイズ」と「APS-C」。 専門用語に見えるこれらは、実はあなたの表現を劇的に変えるシンプルな魔法です。 その違いを知れば、世界はもっと美しく切り取れます。 Focal Length. 焦点距離が変われば、ストーリーが変わる。 Wide (広角) 広い景色をダイナミックに切り取ります。近くのものはより大きく、遠くのものはより小さく写るため、遠近感(パースペクティブ)が強調され、迫力のある映像になります。 Telephoto (望遠) 遠くの被写体を引き寄せます。背景が大きくボケやすく、「圧縮効果」により背景が被写体に迫ってくるような、整った美しい画になります。ポートレートに最適です。 Full Frame vs APS-C. 同じレンズでも、写る範囲が変わる「クロップ」の法則。 カメラのセンサーサイズには主に「フルサイズ」と、それより一回り小さい「APS-C」があります。 重要なのは、APS-Cはフルサイズの中央部分を切り取った(クロップした)ように写るということです。 フルサイズ:レンズ本来の広さを活かせる。広大な風景や、大きなボケ表現に有利。 APS-C:写る範囲が狭くなる=望遠効果が得られる。動物やスポーツなど、遠くを撮るのに有利。 Understanding the Numbers. センサーサイズによって「広角・標準・望遠」の基準が変わります。 ※APS-Cで使うレンズは、焦点距離を約1.5倍にして計算します。 (例:APS-Cで50mmのレンズを使うと、フルサイズの75mm相当の望遠レンズになります) Find your View. 理論よりも、体験を。 フルサイズのボケ味も、超望遠の圧縮効果も、 購入する前にレンタルで試してみませんか。 商品を探す MAP RENTAL 公式サイトへ移動します -

2026.02.09 中級者向けカメラ講座マウントの壁を越え、表現を拡張するプロフェッショナルの機材戦略 Pro Adapting. マウントの壁は、表現の壁ではない。 最新のミラーレス機に、往年のシネマレンズを装着する。 圧倒的な解像度を誇るボディで、他社のシフトレンズを自在に操る。 マウントアダプターは「とりあえず取り付ける」ためのものではありません。 プロフェッショナルの表現力を拡張する、戦略的な機材選びの要です。 Case 01 : Still Life & Architecture シフトレンズの解放 建築撮影や商品撮影において欠かせない「アオリ撮影」。たとえば、キヤノンの名機「TS-E」レンズ群を、アダプターを介してSONYのα7Rシリーズなど高画素機で運用する。メーカーの垣根を越え、最強の解像度と光学コントロールを融合させるプロ定番のテクニックです。 Case 02 : Cinematography シネマレンズの再定義 映像制作の現場では、PLマウントの重厚なシネマレンズや、独特のフレアや収差を持つオールドレンズを、最新のフルサイズミラーレス(FX3など)に装着する手法が主流です。PL-E変換アダプターを活用し、デジタルのシャープさにフィルムライクな有機性を与える高度な画作りを実現します。 Professional Considerations. 自由を手に入れる代償として、現場でトラブルを防ぐための高度な知識と検証が求められます。 イメージサークルとケラレ シネマレンズ(Super35mm対応など)をフルサイズ機に装着した場合、四隅が黒くケラレる現象が発生します。カメラ側でのクロップ設定や、スピードブースター搭載アダプターの選定が必要です。 電子接点とメタデータ 完全なメカニカルアダプターの場合、絞り値や焦点距離のExif情報が記録されません。また、ボディ内手ブレ補正(IBIS)を効かせるため、手動で焦点距離を入力する手間が発生します。 重量バランスとリグ 重量級のPLレンズなどを小型ミラーレスに装着すると、マウント部に深刻な負荷がかかります。アダプター自体に三脚座があるものを選び、レンズサポートを用いたリグ組みが必須となります。 Pro Combinations. 映像クリエイターやフォトグラファーから多く指名される実用的な組み合わせの一例です。 使いたいレンズ 必要なもの あなたのカメラ 実現すること・用途 PLマウント (シネマ) → Metabones PL-E → SONY E (FX3等) 本格シネマ撮影 堅牢なマウントで高品位な動画撮影。完全MF運用。 Canon TS-E (シフト) → MC-11 等 → SONY E (α7R等) 建築・商品撮影 高画素センサーでパースを精密コントロール。 M42 / オールド → マウント変換 → 各種ミラーレス MV・ポートレート 独特のフレアや周辺減光を映像表現として積極利用。 Test before the shoot. 高度なマウント変換には、事前の緻密な検証が不可欠です。 「リグに干渉しないか」「ケラレはないか」「描写の癖はどうか」。 本番環境でのリスクを排除するため、MAP RENTALの圧倒的な在庫をご活用ください。 マウントアダプターを検証する

2026.02.09 中級者向けカメラ講座マウントの壁を越え、表現を拡張するプロフェッショナルの機材戦略 Pro Adapting. マウントの壁は、表現の壁ではない。 最新のミラーレス機に、往年のシネマレンズを装着する。 圧倒的な解像度を誇るボディで、他社のシフトレンズを自在に操る。 マウントアダプターは「とりあえず取り付ける」ためのものではありません。 プロフェッショナルの表現力を拡張する、戦略的な機材選びの要です。 Case 01 : Still Life & Architecture シフトレンズの解放 建築撮影や商品撮影において欠かせない「アオリ撮影」。たとえば、キヤノンの名機「TS-E」レンズ群を、アダプターを介してSONYのα7Rシリーズなど高画素機で運用する。メーカーの垣根を越え、最強の解像度と光学コントロールを融合させるプロ定番のテクニックです。 Case 02 : Cinematography シネマレンズの再定義 映像制作の現場では、PLマウントの重厚なシネマレンズや、独特のフレアや収差を持つオールドレンズを、最新のフルサイズミラーレス(FX3など)に装着する手法が主流です。PL-E変換アダプターを活用し、デジタルのシャープさにフィルムライクな有機性を与える高度な画作りを実現します。 Professional Considerations. 自由を手に入れる代償として、現場でトラブルを防ぐための高度な知識と検証が求められます。 イメージサークルとケラレ シネマレンズ(Super35mm対応など)をフルサイズ機に装着した場合、四隅が黒くケラレる現象が発生します。カメラ側でのクロップ設定や、スピードブースター搭載アダプターの選定が必要です。 電子接点とメタデータ 完全なメカニカルアダプターの場合、絞り値や焦点距離のExif情報が記録されません。また、ボディ内手ブレ補正(IBIS)を効かせるため、手動で焦点距離を入力する手間が発生します。 重量バランスとリグ 重量級のPLレンズなどを小型ミラーレスに装着すると、マウント部に深刻な負荷がかかります。アダプター自体に三脚座があるものを選び、レンズサポートを用いたリグ組みが必須となります。 Pro Combinations. 映像クリエイターやフォトグラファーから多く指名される実用的な組み合わせの一例です。 使いたいレンズ 必要なもの あなたのカメラ 実現すること・用途 PLマウント (シネマ) → Metabones PL-E → SONY E (FX3等) 本格シネマ撮影 堅牢なマウントで高品位な動画撮影。完全MF運用。 Canon TS-E (シフト) → MC-11 等 → SONY E (α7R等) 建築・商品撮影 高画素センサーでパースを精密コントロール。 M42 / オールド → マウント変換 → 各種ミラーレス MV・ポートレート 独特のフレアや周辺減光を映像表現として積極利用。 Test before the shoot. 高度なマウント変換には、事前の緻密な検証が不可欠です。 「リグに干渉しないか」「ケラレはないか」「描写の癖はどうか」。 本番環境でのリスクを排除するため、MAP RENTALの圧倒的な在庫をご活用ください。 マウントアダプターを検証する -

2026.02.09 カメラの基礎知識【カメラの基礎知識18】一眼レフから、ミラーレスへ。その一歩が、撮影を自由にする。

2026.02.09 カメラの基礎知識【カメラの基礎知識18】一眼レフから、ミラーレスへ。その一歩が、撮影を自由にする。 -

2026.02.02 SDGsGood for You, Good for Planet.「レンタルはエコ!」な話

2026.02.02 SDGsGood for You, Good for Planet.「レンタルはエコ!」な話 -

2026.01.30 法人・フリーランス必見経費で落とす!賢い機材運用術 BUSINESS & LIFE 経費で落とす!賢い機材運用術 「資産」にしない選択。購入やリースとは違う、レンタルの決定的なメリットとは? 「今期は利益が出たから機材に投資したいが、減価償却の手間は増やしたくない…」 「工具器具備品として計上すると、管理が大変そうだ…」 事業拡大や制作のクオリティアップのために、ハイスペックなカメラやPCは欠かせません。 しかし、高額な機材を購入すると、会計上は「資産」となり、経理処理が複雑になりがちです。 そこで今、多くのクリエイターや法人に選ばれているのが「購入でもリースでもなく、MG-1980の長期定額レンタル(LTR)を活用する」という手法です。 今回は、節税や事務負担の軽減といったビジネスメリットに加え、個人のお客様にとっても大きい「資産を持たないメリット」について解説します。 1. 10万円・20万円の壁。「資産」の落とし穴 税務上、原則として取得価額が10万円以上の機材を購入すると、それは「消耗品費」ではなく「工具器具備品(固定資産)」として扱われ、資産管理が必要になります。 ※補足:一括償却(20万円)等の特例について 「20万円未満なら3年で均等償却(一括償却資産)」、「30万円未満なら一括経費(少額減価償却資産)」といった特例制度もあります。 しかし、いずれも「資産」としての管理が必要であり、特に30万円未満の特例を使った場合は償却資産税(固定資産税)の課税対象になるなど、事務負担はゼロではありません。 資産計上することで、以下のような事務負担やコストが発生します。 減価償却:購入額を一括で経費にできず、耐用年数(カメラなら5年)で割って毎年少しずつ計上する必要がある。 償却資産税:保有しているだけで、毎年「償却資産税」の申告と納税が必要になる場合がある(免税点あり)。 管理の手間:固定資産台帳への登録や、廃棄・売却時の会計処理が必要。 購入・リース 「資産」として計上 貸借対照表(B/S)に資産と負債が載る。 減価償却や償却資産税の申告が必要。 LTR(レンタル) 全額「経費」処理 資産計上が不要なため、バランスシートがスリム化(オフバランス)。 月々の支払いをそのまま「賃借料」として損金算入可能。 ※税務処理の詳細は、顧問税理士等にご確認ください。 2. 「リース」と「レンタル」の決定的な違い 「月額払いならリースも同じでは?」と思われがちですが、会計上も運用上も大きな違いがあります。 一般的なファイナンスリースは、税務上「実質的な購入(資産)」とみなされることが多く(売買処理)、さらに原則として中途解約ができません(借金と同じ扱い)。 対してLTRは、純粋な「賃貸借契約(レンタル)」であり、柔軟性が全く異なります。 項目 一括購入 リース LTR (レンタル) 所有権 お客様 (資産) リース会社 (資産扱い) MG-1980 経理処理 減価償却(原則、数年に分割) 資産計上の場合あり(原則5年縛り等) 全額経費(賃借料) 償却資産税 発生する場合あり リース料に含まれる 発生しない 中途解約 - 原則不可(残債一括請求) 可能 個人・趣味でご利用のお客様へ 「資産にならない」=「管理のストレス・ゼロ」 「経費とか関係ないし…」という個人のお客様にとっても、「資産(=所有物)を持たない」ことには大きなメリットがあります。 高額な機材を所有することは、同時に「管理の手間」や「値下がりのリスク」を抱え込むことでもあります。 リセールバリューを気にしない 「新型が出たら買取価格が暴落するかも…」という心配は無用。使い倒して満足したら返却するだけ。相場の変動に一喜一憂する必要はありません。 処分・売却の手間なし フリマアプリでの出品作業、梱包、発送、クレーム対応…。所有に伴うそれらの面倒な作業は一切不要。「返すだけ」で手元も部屋もスッキリします。 もちろん、気に入れば「自分のもの」に LTRなら、73ヶ月目(6年経過時)のご利用で、追加費用0円でそのまま商品をプレゼント(譲渡)。「借りて使っていたら、いつの間にか自分の資産になっていた」という嬉しいゴールも用意されています。 賢く借りて、ビジネスを加速させる。 法人様には最高効率の資産運用を。 個人様には面倒な管理不要の機材ライフを。 LTRは、すべてのクリエイターの味方です。 LTR(月額定額)の商品ラインナップ 短期レンタルはこちら /* ========================================= Blog Style: Expense & Smart Management ========================================= */ :root { --col-navy: #1e293b; /* 信頼のネイビー */ --col-gold: #b39e58; /* プレミアムゴールド */ --col-text: #333333; /* テキスト黒 */ --col-bg-light: #f8fafc; /* 背景薄グレー */ --col-border: #e2e8f0; /* ボーダー */ --col-accent: #0056b3; /* リンク色など */ } .blog-wrapper { font-family: "Noto Sans JP", "Helvetica Neue", sans-serif; color: var(--col-text); line-height: 1.8; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 60px 20px; background-color: #fff; } /* Header */ .blog-header { text-align: center; margin-bottom: 60px; border-bottom: 1px solid var(--col-border); padding-bottom: 40px; } .blog-cat { display: inline-block; font-size: 0.8rem; font-weight: 700; color: #fff; background-color: var(--col-navy); padding: 4px 12px; border-radius: 50px; margin-bottom: 15px; letter-spacing: 0.1em; } .blog-title { font-size: 2.2rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin: 0 0 15px; line-height: 1.4; } .blog-subtitle { font-size: 1.1rem; color: #666; font-weight: 500; } /* Headings */ .blog-section { margin-bottom: 70px; } .blog-h2 { font-size: 1.6rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-top: 60px; margin-bottom: 30px; padding-left: 15px; border-left: 6px solid var(--col-gold); background: linear-gradient(90deg, #fffcf4 0%, #fff 100%); padding: 12px 20px; } .blog-h3 { font-size: 1.25rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-top: 40px; margin-bottom: 15px; display: flex; align-items: center; gap: 10px; } .blog-p { margin-bottom: 20px; font-size: 1rem; text-align: justify; } /* Note Box */ .blog-note { background-color: #f9f9f9; border: 1px dashed #ccc; padding: 20px; border-radius: 4px; font-size: 0.9rem; color: #555; margin-bottom: 25px; } .blog-note strong { color: #333; } /* Highlight Box (Asset vs Expense) */ .asset-box { display: flex; gap: 20px; margin: 30px 0; } .ab-col { flex: 1; padding: 25px; border-radius: 8px; text-align: center; } .ab-purchase { background-color: #f1f5f9; border: 2px solid #cbd5e1; } .ab-rental { background-color: #e0f2fe; border: 2px solid #3b82f6; position: relative; overflow: hidden; } .ab-rental::before { content: 'RECOMMEND'; position: absolute; top: 0; right: 0; background: #3b82f6; color: #fff; font-size: 0.7rem; padding: 3px 10px; font-weight: 700; border-bottom-left-radius: 8px; } .ab-title { font-weight: 700; font-size: 1.2rem; margin-bottom: 15px; display: block; } .ab-desc { font-size: 0.9rem; line-height: 1.6; text-align: left; } /* Comparison Table */ .comp-table-wrap { overflow-x: auto; margin: 40px 0; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.05); } .comp-table { width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 600px; } .comp-table th, .comp-table td { padding: 15px; border: 1px solid #ddd; text-align: center; vertical-align: middle; } .comp-table th { background-color: var(--col-navy); color: #fff; font-weight: 700; width: 22%; } .comp-table th.highlight { background-color: var(--col-gold); position: relative; } .comp-table th.highlight::after { content: 'おすすめ'; position: absolute; top: -12px; left: 50%; transform: translateX(-50%); background: #d32f2f; color: #fff; font-size: 10px; display: none; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2); } .comp-table td.bg-gray { background-color: #f9f9f9; color: #666; font-size:0.9rem; } .comp-table td.bg-good { background-color: #fffbeb; color: #b36b00; font-weight: bold; } .comp-table td.bg-bad { background-color: #fff5f5; color: #666; font-size:0.9rem; } /* Individual User Section */ .personal-box { background-color: #fff; border: 2px solid var(--col-border); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-top: 50px; position: relative; box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.03); } .personal-badge { position: absolute; top: -15px; left: 50%; transform: translateX(-50%); background: var(--col-navy); color: #fff; padding: 5px 20px; border-radius: 20px; font-size: 0.9rem; font-weight: 700; box-shadow: 0 3px 8px rgba(0,0,0,0.2); white-space: nowrap; } .personal-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-top: 20px; } .p-item strong { display: block; color: var(--col-navy); font-size: 1.1rem; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid #f0f0f0; padding-bottom: 5px; } /* CTA Area */ .blog-cta { margin-top: 60px; background-color: var(--col-navy); padding: 60px 20px; text-align: center; border-radius: 12px; color: #fff; } .cta-btn { display: inline-block; background-color: var(--col-gold); color: #fff; font-weight: 700; text-decoration: none; padding: 18px 50px; border-radius: 50px; font-size: 1.1rem; transition: all 0.3s; margin-top: 25px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.3); } .cta-btn:hover { background-color: #fff; color: var(--col-navy); transform: translateY(-2px); } /* Responsive */ @media (max-width: 768px) { .blog-title { font-size: 1.8rem; } .asset-box { flex-direction: column; } .comp-table th, .comp-table td { padding: 10px 5px; font-size: 0.85rem; } .personal-grid { grid-template-columns: 1fr; gap: 20px; } .personal-box { padding: 30px 20px; } .cta-btn { width: 100%; box-sizing: border-box; } }

2026.01.30 法人・フリーランス必見経費で落とす!賢い機材運用術 BUSINESS & LIFE 経費で落とす!賢い機材運用術 「資産」にしない選択。購入やリースとは違う、レンタルの決定的なメリットとは? 「今期は利益が出たから機材に投資したいが、減価償却の手間は増やしたくない…」 「工具器具備品として計上すると、管理が大変そうだ…」 事業拡大や制作のクオリティアップのために、ハイスペックなカメラやPCは欠かせません。 しかし、高額な機材を購入すると、会計上は「資産」となり、経理処理が複雑になりがちです。 そこで今、多くのクリエイターや法人に選ばれているのが「購入でもリースでもなく、MG-1980の長期定額レンタル(LTR)を活用する」という手法です。 今回は、節税や事務負担の軽減といったビジネスメリットに加え、個人のお客様にとっても大きい「資産を持たないメリット」について解説します。 1. 10万円・20万円の壁。「資産」の落とし穴 税務上、原則として取得価額が10万円以上の機材を購入すると、それは「消耗品費」ではなく「工具器具備品(固定資産)」として扱われ、資産管理が必要になります。 ※補足:一括償却(20万円)等の特例について 「20万円未満なら3年で均等償却(一括償却資産)」、「30万円未満なら一括経費(少額減価償却資産)」といった特例制度もあります。 しかし、いずれも「資産」としての管理が必要であり、特に30万円未満の特例を使った場合は償却資産税(固定資産税)の課税対象になるなど、事務負担はゼロではありません。 資産計上することで、以下のような事務負担やコストが発生します。 減価償却:購入額を一括で経費にできず、耐用年数(カメラなら5年)で割って毎年少しずつ計上する必要がある。 償却資産税:保有しているだけで、毎年「償却資産税」の申告と納税が必要になる場合がある(免税点あり)。 管理の手間:固定資産台帳への登録や、廃棄・売却時の会計処理が必要。 購入・リース 「資産」として計上 貸借対照表(B/S)に資産と負債が載る。 減価償却や償却資産税の申告が必要。 LTR(レンタル) 全額「経費」処理 資産計上が不要なため、バランスシートがスリム化(オフバランス)。 月々の支払いをそのまま「賃借料」として損金算入可能。 ※税務処理の詳細は、顧問税理士等にご確認ください。 2. 「リース」と「レンタル」の決定的な違い 「月額払いならリースも同じでは?」と思われがちですが、会計上も運用上も大きな違いがあります。 一般的なファイナンスリースは、税務上「実質的な購入(資産)」とみなされることが多く(売買処理)、さらに原則として中途解約ができません(借金と同じ扱い)。 対してLTRは、純粋な「賃貸借契約(レンタル)」であり、柔軟性が全く異なります。 項目 一括購入 リース LTR (レンタル) 所有権 お客様 (資産) リース会社 (資産扱い) MG-1980 経理処理 減価償却(原則、数年に分割) 資産計上の場合あり(原則5年縛り等) 全額経費(賃借料) 償却資産税 発生する場合あり リース料に含まれる 発生しない 中途解約 - 原則不可(残債一括請求) 可能 個人・趣味でご利用のお客様へ 「資産にならない」=「管理のストレス・ゼロ」 「経費とか関係ないし…」という個人のお客様にとっても、「資産(=所有物)を持たない」ことには大きなメリットがあります。 高額な機材を所有することは、同時に「管理の手間」や「値下がりのリスク」を抱え込むことでもあります。 リセールバリューを気にしない 「新型が出たら買取価格が暴落するかも…」という心配は無用。使い倒して満足したら返却するだけ。相場の変動に一喜一憂する必要はありません。 処分・売却の手間なし フリマアプリでの出品作業、梱包、発送、クレーム対応…。所有に伴うそれらの面倒な作業は一切不要。「返すだけ」で手元も部屋もスッキリします。 もちろん、気に入れば「自分のもの」に LTRなら、73ヶ月目(6年経過時)のご利用で、追加費用0円でそのまま商品をプレゼント(譲渡)。「借りて使っていたら、いつの間にか自分の資産になっていた」という嬉しいゴールも用意されています。 賢く借りて、ビジネスを加速させる。 法人様には最高効率の資産運用を。 個人様には面倒な管理不要の機材ライフを。 LTRは、すべてのクリエイターの味方です。 LTR(月額定額)の商品ラインナップ 短期レンタルはこちら /* ========================================= Blog Style: Expense & Smart Management ========================================= */ :root { --col-navy: #1e293b; /* 信頼のネイビー */ --col-gold: #b39e58; /* プレミアムゴールド */ --col-text: #333333; /* テキスト黒 */ --col-bg-light: #f8fafc; /* 背景薄グレー */ --col-border: #e2e8f0; /* ボーダー */ --col-accent: #0056b3; /* リンク色など */ } .blog-wrapper { font-family: "Noto Sans JP", "Helvetica Neue", sans-serif; color: var(--col-text); line-height: 1.8; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 60px 20px; background-color: #fff; } /* Header */ .blog-header { text-align: center; margin-bottom: 60px; border-bottom: 1px solid var(--col-border); padding-bottom: 40px; } .blog-cat { display: inline-block; font-size: 0.8rem; font-weight: 700; color: #fff; background-color: var(--col-navy); padding: 4px 12px; border-radius: 50px; margin-bottom: 15px; letter-spacing: 0.1em; } .blog-title { font-size: 2.2rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin: 0 0 15px; line-height: 1.4; } .blog-subtitle { font-size: 1.1rem; color: #666; font-weight: 500; } /* Headings */ .blog-section { margin-bottom: 70px; } .blog-h2 { font-size: 1.6rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-top: 60px; margin-bottom: 30px; padding-left: 15px; border-left: 6px solid var(--col-gold); background: linear-gradient(90deg, #fffcf4 0%, #fff 100%); padding: 12px 20px; } .blog-h3 { font-size: 1.25rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-top: 40px; margin-bottom: 15px; display: flex; align-items: center; gap: 10px; } .blog-p { margin-bottom: 20px; font-size: 1rem; text-align: justify; } /* Note Box */ .blog-note { background-color: #f9f9f9; border: 1px dashed #ccc; padding: 20px; border-radius: 4px; font-size: 0.9rem; color: #555; margin-bottom: 25px; } .blog-note strong { color: #333; } /* Highlight Box (Asset vs Expense) */ .asset-box { display: flex; gap: 20px; margin: 30px 0; } .ab-col { flex: 1; padding: 25px; border-radius: 8px; text-align: center; } .ab-purchase { background-color: #f1f5f9; border: 2px solid #cbd5e1; } .ab-rental { background-color: #e0f2fe; border: 2px solid #3b82f6; position: relative; overflow: hidden; } .ab-rental::before { content: 'RECOMMEND'; position: absolute; top: 0; right: 0; background: #3b82f6; color: #fff; font-size: 0.7rem; padding: 3px 10px; font-weight: 700; border-bottom-left-radius: 8px; } .ab-title { font-weight: 700; font-size: 1.2rem; margin-bottom: 15px; display: block; } .ab-desc { font-size: 0.9rem; line-height: 1.6; text-align: left; } /* Comparison Table */ .comp-table-wrap { overflow-x: auto; margin: 40px 0; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.05); } .comp-table { width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 600px; } .comp-table th, .comp-table td { padding: 15px; border: 1px solid #ddd; text-align: center; vertical-align: middle; } .comp-table th { background-color: var(--col-navy); color: #fff; font-weight: 700; width: 22%; } .comp-table th.highlight { background-color: var(--col-gold); position: relative; } .comp-table th.highlight::after { content: 'おすすめ'; position: absolute; top: -12px; left: 50%; transform: translateX(-50%); background: #d32f2f; color: #fff; font-size: 10px; display: none; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2); } .comp-table td.bg-gray { background-color: #f9f9f9; color: #666; font-size:0.9rem; } .comp-table td.bg-good { background-color: #fffbeb; color: #b36b00; font-weight: bold; } .comp-table td.bg-bad { background-color: #fff5f5; color: #666; font-size:0.9rem; } /* Individual User Section */ .personal-box { background-color: #fff; border: 2px solid var(--col-border); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-top: 50px; position: relative; box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.03); } .personal-badge { position: absolute; top: -15px; left: 50%; transform: translateX(-50%); background: var(--col-navy); color: #fff; padding: 5px 20px; border-radius: 20px; font-size: 0.9rem; font-weight: 700; box-shadow: 0 3px 8px rgba(0,0,0,0.2); white-space: nowrap; } .personal-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-top: 20px; } .p-item strong { display: block; color: var(--col-navy); font-size: 1.1rem; margin-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid #f0f0f0; padding-bottom: 5px; } /* CTA Area */ .blog-cta { margin-top: 60px; background-color: var(--col-navy); padding: 60px 20px; text-align: center; border-radius: 12px; color: #fff; } .cta-btn { display: inline-block; background-color: var(--col-gold); color: #fff; font-weight: 700; text-decoration: none; padding: 18px 50px; border-radius: 50px; font-size: 1.1rem; transition: all 0.3s; margin-top: 25px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.3); } .cta-btn:hover { background-color: #fff; color: var(--col-navy); transform: translateY(-2px); } /* Responsive */ @media (max-width: 768px) { .blog-title { font-size: 1.8rem; } .asset-box { flex-direction: column; } .comp-table th, .comp-table td { padding: 10px 5px; font-size: 0.85rem; } .personal-grid { grid-template-columns: 1fr; gap: 20px; } .personal-box { padding: 30px 20px; } .cta-btn { width: 100%; box-sizing: border-box; } } -

2026.01.30 法人・フリーランス必見50万のカメラ、買うより借りた方が得な理由。 COLUMN 50万のカメラ、買うより借りた方が得な理由。 資産価値の減少を防ぎ、賢く最新機材を使いこなす「LTR」という選択 「Nikon Z8が欲しいけれど、ボディだけで50万円近くする…」 「iPhone 17 Pro Maxの1TBモデル、一括払いはキャッシュフローが厳しい」 クリエイターにとって、機材への投資は永遠の課題です。特に50万円を超えるハイエンド機材は、購入のハードルが高いだけでなく、「買った瞬間に資産価値が下がり始める(陳腐化リスク)」という問題を抱えています。 2、3年も経てば新しいモデルが登場し、手元の機材は型落ちになってしまう現代。 そこで今、プロフェッショナルたちの間で主流になりつつあるのが、「買う」のではなく「借り続ける」という選択肢です。 今回は、MG-1980が提案する長期定額レンタルサービス「LTR」を活用した、最も賢い機材運用術について解説します。 1. 月額定額なら、最新機材がこの価格 LTR(Long Term Rental)は、契約期間(1〜3年)に応じて月額料金を支払う仕組みです。 一括購入のような多額の初期費用は不要。人気のカメラや最新iPhoneも、ショッピングローンよりも安い月額コストで中古品ではなく新品を導入できます。 NIKON / Full Frame Z8 (Body) LTR12 (1年) ¥29,700/月 LTR24 (2年) ¥19,300/月 LTR36 (3年) ¥15,400/月 SONY / Full Frame α7R V (Body) LTR12 (1年) ¥28,000/月 LTR24 (2年) ¥17,000/月 LTR36 (3年) ¥14,000/月 CANON / Full Frame EOS R5 Mark II LTR12 (1年) ¥37,400/月 LTR24 (2年) ¥23,100/月 LTR36 (3年) ¥18,700/月 SONY / E Mount FE 24-70mm F2.8 GM II LTR12 (1年) ¥15,400/月 LTR24 (2年) ¥9,900/月 LTR36 (3年) ¥7,900/月 iPhone 17 Series 未来を手にする、最も賢い選択肢 -破損時の保証込み- iPhone 17 Pro Max (1TB) LTR12 (1年) ¥15,400 /月 LTR24 (2年) ¥9,900 /月 LTR36 (3年) ¥7,700 /月 ※価格は全て税込です。37ヶ月目以降の延長料金は契約料金の50%となります。 2. 借りるのに「自分のもの」になる? 「レンタルはずっと掛け捨てだから損」と思っていませんか? MG-1980のLTRは、その常識を覆します。 73ヶ月目の特典 契約期間終了後も延長してご利用いただき、73ヶ月目(6年経過時)を迎えると、解約手数料0円で商品をそのまま進呈(プレゼント)いたします。 つまり、長く使い続ければ、追加費用なしで最終的にあなたの資産になります。 もちろん、途中で新しい機種が出れば、解約・返却して乗り換えることも自由。 「気に入れば購入し自分のものに、飽きたら返却して乗り換える」 この柔軟性こそが、購入にはないLTRだけのメリットです。 3. 万が一の事故も「LTR CARE」で安心 30万円を超える機材を持ち歩く際、最も怖いのが「落下」や「水没」による全損事故です。 通常、これらはメーカー保証の対象外となり、修理費は数万〜数十万円の全額自己負担となります。 安心の補償制度 LTRなら、万が一撮影中に機材を破損させてしまっても、お客様の免責負担額(お支払い額)は最大5,000円(税込)まで。 ※盗難・紛失、ドローンなど一部対象外あり。 高額な修理費の心配から解放され、撮影に集中できる。これもプロがレンタルを選ぶ大きな理由です。 4. 短期と長期の賢い使い分け MG-1980では、用途に合わせて2つのレンタルプランをご用意しています。 短期レンタル(MAP RENTAL) 「今週末のイベント撮影だけ望遠レンズが必要」「購入前に性能をテストしたい」 → 1日から必要な日数だけスポット利用。 長期レンタル(LTR) 「仕事のメイン機材として毎日使いたい」「初期費用を抑えて導入したい」 → 月額定額で導入し、自分の機材のように運用。 所有する時代から、自由に使いこなす時代へ 初期費用を抑え、万全の補償で守られた機材なら、 あなたのクリエイティブはもっと自由になります。 LTR(月額定額)の商品を探す 短期レンタルはこちら /* ========================================= Blog / Article Page Custom Styles ========================================= */ :root { --col-navy: #1e293b; /* MAP RENTAL Navy */ --col-gold: #b39e58; /* MAP RENTAL Gold */ --col-bg: #f8fafc; /* Background Gray */ --col-text: #333333; /* Main Text */ --col-border: #e2e8f0; /* Border Color */ --col-accent: #0056b3; /* Link Blue */ } .blog-wrapper { font-family: "Noto Sans JP", "Helvetica Neue", sans-serif; color: var(--col-text); line-height: 1.8; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 60px 20px; background-color: #fff; } /* Typography */ .blog-header { text-align: center; margin-bottom: 60px; border-bottom: 1px solid var(--col-border); padding-bottom: 40px; } .blog-cat { display: inline-block; font-size: 0.8rem; font-weight: 700; color: #fff; background-color: var(--col-navy); padding: 4px 12px; border-radius: 2px; margin-bottom: 15px; letter-spacing: 0.1em; } .blog-title { font-size: 2.4rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin: 0 0 20px; line-height: 1.4; } .blog-subtitle { font-size: 1.1rem; color: #666; font-weight: 500; } /* Content Structure */ .blog-section { margin-bottom: 60px; } .blog-h2 { font-size: 1.8rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-top: 60px; margin-bottom: 30px; position: relative; padding-bottom: 15px; } .blog-h2::after { content: ''; position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 60px; height: 3px; background-color: var(--col-gold); } .blog-h3 { font-size: 1.3rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; padding-left: 15px; border-left: 4px solid var(--col-navy); } .blog-p { margin-bottom: 20px; font-size: 1rem; text-align: justify; } /* Price Grid */ .price-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 20px; margin: 30px 0; } .price-card { background: #fff; border: 1px solid var(--col-border); border-radius: 8px; padding: 25px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.02); transition: transform 0.2s; } .price-card:hover { transform: translateY(-3px); border-color: var(--col-gold); box-shadow: 0 10px 15px rgba(0,0,0,0.05); } .pc-name { display: block; font-size: 1.1rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid #f1f1f1; padding-bottom: 10px; } .pc-maker { font-size: 0.8rem; color: #888; display: block; margin-bottom: 10px; } .pc-row { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9rem; } .pc-val { font-family: "Roboto", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 1.1rem; } .text-red { color: #d32f2f; } /* iPhone Special Area */ .iphone-box { background: #111; color: #fff; padding: 40px; border-radius: 12px; margin: 40px 0; text-align: center; } .iphone-title { font-size: 2rem; font-weight: 700; background: linear-gradient(90deg, #fff, #999); -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent; margin-bottom: 10px; } .iphone-table { width: 100%; max-width: 600px; margin: 20px auto 0; border-collapse: collapse; font-size: 0.95rem; } .iphone-table th, .iphone-table td { border-bottom: 1px solid #333; padding: 12px; } .iphone-table th { text-align: left; color: #888; font-weight: normal; } .iphone-table td { text-align: right; font-weight: bold; font-family: "Roboto", sans-serif; } /* Features (Map Care & 73rd) */ .feature-box { background-color: #fff8e1; border-left: 5px solid var(--col-gold); padding: 25px; margin: 30px 0; border-radius: 0 8px 8px 0; } .feature-title { font-weight: 700; color: #856404; font-size: 1.2rem; margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 10px; } /* CTA Area */ .blog-cta { margin-top: 80px; background-color: var(--col-navy); padding: 60px 20px; text-align: center; border-radius: 12px; color: #fff; } .blog-cta h3 { font-size: 1.8rem; margin-bottom: 20px; color: #fff; } .cta-btn { display: inline-block; background-color: var(--col-gold); color: #fff; font-weight: 700; text-decoration: none; padding: 18px 50px; border-radius: 50px; font-size: 1.1rem; transition: all 0.3s; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.3); margin: 10px; } .cta-btn:hover { background-color: #fff; color: var(--col-navy); transform: translateY(-2px); } .cta-sub-link { display: inline-block; color: #ccc; text-decoration: underline; margin-top: 20px; font-size: 0.9rem; } /* Responsive */ @media (max-width: 768px) { .blog-wrapper { padding: 30px 15px; } .blog-title { font-size: 1.8rem; } .price-grid { grid-template-columns: 1fr; } .iphone-box { padding: 20px; } .iphone-title { font-size: 1.6rem; } .cta-btn { width: 100%; box-sizing: border-box; } }

2026.01.30 法人・フリーランス必見50万のカメラ、買うより借りた方が得な理由。 COLUMN 50万のカメラ、買うより借りた方が得な理由。 資産価値の減少を防ぎ、賢く最新機材を使いこなす「LTR」という選択 「Nikon Z8が欲しいけれど、ボディだけで50万円近くする…」 「iPhone 17 Pro Maxの1TBモデル、一括払いはキャッシュフローが厳しい」 クリエイターにとって、機材への投資は永遠の課題です。特に50万円を超えるハイエンド機材は、購入のハードルが高いだけでなく、「買った瞬間に資産価値が下がり始める(陳腐化リスク)」という問題を抱えています。 2、3年も経てば新しいモデルが登場し、手元の機材は型落ちになってしまう現代。 そこで今、プロフェッショナルたちの間で主流になりつつあるのが、「買う」のではなく「借り続ける」という選択肢です。 今回は、MG-1980が提案する長期定額レンタルサービス「LTR」を活用した、最も賢い機材運用術について解説します。 1. 月額定額なら、最新機材がこの価格 LTR(Long Term Rental)は、契約期間(1〜3年)に応じて月額料金を支払う仕組みです。 一括購入のような多額の初期費用は不要。人気のカメラや最新iPhoneも、ショッピングローンよりも安い月額コストで中古品ではなく新品を導入できます。 NIKON / Full Frame Z8 (Body) LTR12 (1年) ¥29,700/月 LTR24 (2年) ¥19,300/月 LTR36 (3年) ¥15,400/月 SONY / Full Frame α7R V (Body) LTR12 (1年) ¥28,000/月 LTR24 (2年) ¥17,000/月 LTR36 (3年) ¥14,000/月 CANON / Full Frame EOS R5 Mark II LTR12 (1年) ¥37,400/月 LTR24 (2年) ¥23,100/月 LTR36 (3年) ¥18,700/月 SONY / E Mount FE 24-70mm F2.8 GM II LTR12 (1年) ¥15,400/月 LTR24 (2年) ¥9,900/月 LTR36 (3年) ¥7,900/月 iPhone 17 Series 未来を手にする、最も賢い選択肢 -破損時の保証込み- iPhone 17 Pro Max (1TB) LTR12 (1年) ¥15,400 /月 LTR24 (2年) ¥9,900 /月 LTR36 (3年) ¥7,700 /月 ※価格は全て税込です。37ヶ月目以降の延長料金は契約料金の50%となります。 2. 借りるのに「自分のもの」になる? 「レンタルはずっと掛け捨てだから損」と思っていませんか? MG-1980のLTRは、その常識を覆します。 73ヶ月目の特典 契約期間終了後も延長してご利用いただき、73ヶ月目(6年経過時)を迎えると、解約手数料0円で商品をそのまま進呈(プレゼント)いたします。 つまり、長く使い続ければ、追加費用なしで最終的にあなたの資産になります。 もちろん、途中で新しい機種が出れば、解約・返却して乗り換えることも自由。 「気に入れば購入し自分のものに、飽きたら返却して乗り換える」 この柔軟性こそが、購入にはないLTRだけのメリットです。 3. 万が一の事故も「LTR CARE」で安心 30万円を超える機材を持ち歩く際、最も怖いのが「落下」や「水没」による全損事故です。 通常、これらはメーカー保証の対象外となり、修理費は数万〜数十万円の全額自己負担となります。 安心の補償制度 LTRなら、万が一撮影中に機材を破損させてしまっても、お客様の免責負担額(お支払い額)は最大5,000円(税込)まで。 ※盗難・紛失、ドローンなど一部対象外あり。 高額な修理費の心配から解放され、撮影に集中できる。これもプロがレンタルを選ぶ大きな理由です。 4. 短期と長期の賢い使い分け MG-1980では、用途に合わせて2つのレンタルプランをご用意しています。 短期レンタル(MAP RENTAL) 「今週末のイベント撮影だけ望遠レンズが必要」「購入前に性能をテストしたい」 → 1日から必要な日数だけスポット利用。 長期レンタル(LTR) 「仕事のメイン機材として毎日使いたい」「初期費用を抑えて導入したい」 → 月額定額で導入し、自分の機材のように運用。 所有する時代から、自由に使いこなす時代へ 初期費用を抑え、万全の補償で守られた機材なら、 あなたのクリエイティブはもっと自由になります。 LTR(月額定額)の商品を探す 短期レンタルはこちら /* ========================================= Blog / Article Page Custom Styles ========================================= */ :root { --col-navy: #1e293b; /* MAP RENTAL Navy */ --col-gold: #b39e58; /* MAP RENTAL Gold */ --col-bg: #f8fafc; /* Background Gray */ --col-text: #333333; /* Main Text */ --col-border: #e2e8f0; /* Border Color */ --col-accent: #0056b3; /* Link Blue */ } .blog-wrapper { font-family: "Noto Sans JP", "Helvetica Neue", sans-serif; color: var(--col-text); line-height: 1.8; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 60px 20px; background-color: #fff; } /* Typography */ .blog-header { text-align: center; margin-bottom: 60px; border-bottom: 1px solid var(--col-border); padding-bottom: 40px; } .blog-cat { display: inline-block; font-size: 0.8rem; font-weight: 700; color: #fff; background-color: var(--col-navy); padding: 4px 12px; border-radius: 2px; margin-bottom: 15px; letter-spacing: 0.1em; } .blog-title { font-size: 2.4rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin: 0 0 20px; line-height: 1.4; } .blog-subtitle { font-size: 1.1rem; color: #666; font-weight: 500; } /* Content Structure */ .blog-section { margin-bottom: 60px; } .blog-h2 { font-size: 1.8rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-top: 60px; margin-bottom: 30px; position: relative; padding-bottom: 15px; } .blog-h2::after { content: ''; position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 60px; height: 3px; background-color: var(--col-gold); } .blog-h3 { font-size: 1.3rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; padding-left: 15px; border-left: 4px solid var(--col-navy); } .blog-p { margin-bottom: 20px; font-size: 1rem; text-align: justify; } /* Price Grid */ .price-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 20px; margin: 30px 0; } .price-card { background: #fff; border: 1px solid var(--col-border); border-radius: 8px; padding: 25px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.02); transition: transform 0.2s; } .price-card:hover { transform: translateY(-3px); border-color: var(--col-gold); box-shadow: 0 10px 15px rgba(0,0,0,0.05); } .pc-name { display: block; font-size: 1.1rem; font-weight: 700; color: var(--col-navy); margin-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid #f1f1f1; padding-bottom: 10px; } .pc-maker { font-size: 0.8rem; color: #888; display: block; margin-bottom: 10px; } .pc-row { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9rem; } .pc-val { font-family: "Roboto", sans-serif; font-weight: 700; font-size: 1.1rem; } .text-red { color: #d32f2f; } /* iPhone Special Area */ .iphone-box { background: #111; color: #fff; padding: 40px; border-radius: 12px; margin: 40px 0; text-align: center; } .iphone-title { font-size: 2rem; font-weight: 700; background: linear-gradient(90deg, #fff, #999); -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent; margin-bottom: 10px; } .iphone-table { width: 100%; max-width: 600px; margin: 20px auto 0; border-collapse: collapse; font-size: 0.95rem; } .iphone-table th, .iphone-table td { border-bottom: 1px solid #333; padding: 12px; } .iphone-table th { text-align: left; color: #888; font-weight: normal; } .iphone-table td { text-align: right; font-weight: bold; font-family: "Roboto", sans-serif; } /* Features (Map Care & 73rd) */ .feature-box { background-color: #fff8e1; border-left: 5px solid var(--col-gold); padding: 25px; margin: 30px 0; border-radius: 0 8px 8px 0; } .feature-title { font-weight: 700; color: #856404; font-size: 1.2rem; margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 10px; } /* CTA Area */ .blog-cta { margin-top: 80px; background-color: var(--col-navy); padding: 60px 20px; text-align: center; border-radius: 12px; color: #fff; } .blog-cta h3 { font-size: 1.8rem; margin-bottom: 20px; color: #fff; } .cta-btn { display: inline-block; background-color: var(--col-gold); color: #fff; font-weight: 700; text-decoration: none; padding: 18px 50px; border-radius: 50px; font-size: 1.1rem; transition: all 0.3s; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.3); margin: 10px; } .cta-btn:hover { background-color: #fff; color: var(--col-navy); transform: translateY(-2px); } .cta-sub-link { display: inline-block; color: #ccc; text-decoration: underline; margin-top: 20px; font-size: 0.9rem; } /* Responsive */ @media (max-width: 768px) { .blog-wrapper { padding: 30px 15px; } .blog-title { font-size: 1.8rem; } .price-grid { grid-template-columns: 1fr; } .iphone-box { padding: 20px; } .iphone-title { font-size: 1.6rem; } .cta-btn { width: 100%; box-sizing: border-box; } } -

2025.12.18 中級者向けカメラ講座【中級者向けカメラ講座10】プリセットを使いこなして、思い通りの色合いを描こう こんにちは。 今回は「プリセット」を使って写真の表現力を広げる方法をご紹介します。 『編集ソフトで加工するのは少し億劫…』『撮って出しでも思い通りの色合いで撮りたい!』という方にぜひ試していただきたいです。 本項におけるプリセットとは カメラには、あらかじめ設定された数値を撮影時に適用し、写真の色味やコントラストなどを変化させられる機能が搭載されています。 メーカーによってさまざまな呼び名がありますが、本項では便宜上「プリセット」と呼ぶこととします。 今回はNikonの「ピクチャーコントロール」を使って実例をご紹介していきます。 他社のカメラの同様の機能としては、以下が挙げられます。 Canon … ピクチャースタイル SONY … クリエイティブルック OLYMPUS(OM SYSTEM)… ピクチャーモード LUMIX … リアルタイムLUT、フォトスタイル FUJIFILM … フィルムシミュレーション RICOH … イメージコントロール SIGMA … カラーモード プリセットの比較 同じ写真に別々のプリセットを適用し、その違いを比較してみましょう。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/80秒 F11 ISO100 Aモード ピクチャーコントロール:スタンダード) こちらはNEFファイルで撮影し、Lightroom Classicにてピクチャーコントロール「スタンダード」を適用したものです。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/80秒 F11 ISO100 Aモード ピクチャーコントロール:ビビッド) こちらは「ビビッド」にしたものです。スタンダードに比べて、ひまわりの葉の緑色や青空の色が際立っています。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/80秒 F11 ISO100 Aモード ピクチャーコントロール:フラット) 次に「フラット」を適用したものです。 ハイライトからシャドーまでディテールが残った写真となりますが、少しのっぺりとした印象を受けます。 ニコン公式サイトによれば、「撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適している」とのことです。 並べて比較すると違いがわかりやすいかと思います。 このように、プリセットを変えるだけで簡単に表現の幅を広げる事ができます。 シチュエーションに合った使い方 では、シチュエーション別に使えるプリセットの選び方を紹介します。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/600秒 F11 ISO400 Aモード ピクチャーコントロール:風景) こちらは本栖湖から富士山を望む、典型的な風景写真です。 このような場合は「風景」がおすすめです。「スタンダード」よりも鮮やかながら、自然な鮮やかさを表現してくれます。 (Nikon Z8 + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/125秒 F4 ISO1600 Pモード ピクチャーコントロール:ビビッド) ところ変わって、夜景です。こちらは都市景観やスナップにあたります。 2024年頭に香港に旅行に行った際に、数少なくなったネオンを写真に収めました。九龍のネオンはアジアのエネルギーがあって被写体映えしますね。 明暗差のある被写体は「ビビッド」で撮るとコントラストがはっきりして、印象的な写真になります。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 40mm f/2 1/2500秒 F5.6 ISO100 Aモード ピクチャーコントロール:モノクロ) たまにはモノクロで撮るのも趣があって楽しみを感じられます。高層ビルのような無機物とモノクロはとても相性がいいです。 こちらも、手前の暗さと奥の明るさがコントラストになって印象的な風景を作り出しています。 ( ピクチャーコントロール:トイ) 10月中旬の浜離宮庭園のキバナコスモスが満開だったため撮影しました。こちらは「トイ」で撮影しています。 緑の色相が青に、青の色相が赤にシフトして印象的な風景を作り出しています。 日々のスナップを一風変えてみたいという方には面白いかもしれません。 注意点 プリセットはJPEGで撮影した場合、後から変えることはできません。そのため、撮る前にプリセットを選択しましょう。 RAWで撮影すれば後から変えることができます。 また、JPEGで撮った際はプリセットの情報が保存されないため、筆者的にはRAWで撮影する方がオススメです。 RAW形式で撮るメリットは、今後の記事で併せてご紹介いたします。 まとめ 今回はプリセットを使って写真の表現の幅を広げる方法をご紹介いたしました。 RAW現像は億劫だけど、写真を思い通りの色調に撮ってみたい!という方にはオススメの機能です。 プリセットを活かして、思い通りの写真を撮りましょう!

2025.12.18 中級者向けカメラ講座【中級者向けカメラ講座10】プリセットを使いこなして、思い通りの色合いを描こう こんにちは。 今回は「プリセット」を使って写真の表現力を広げる方法をご紹介します。 『編集ソフトで加工するのは少し億劫…』『撮って出しでも思い通りの色合いで撮りたい!』という方にぜひ試していただきたいです。 本項におけるプリセットとは カメラには、あらかじめ設定された数値を撮影時に適用し、写真の色味やコントラストなどを変化させられる機能が搭載されています。 メーカーによってさまざまな呼び名がありますが、本項では便宜上「プリセット」と呼ぶこととします。 今回はNikonの「ピクチャーコントロール」を使って実例をご紹介していきます。 他社のカメラの同様の機能としては、以下が挙げられます。 Canon … ピクチャースタイル SONY … クリエイティブルック OLYMPUS(OM SYSTEM)… ピクチャーモード LUMIX … リアルタイムLUT、フォトスタイル FUJIFILM … フィルムシミュレーション RICOH … イメージコントロール SIGMA … カラーモード プリセットの比較 同じ写真に別々のプリセットを適用し、その違いを比較してみましょう。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/80秒 F11 ISO100 Aモード ピクチャーコントロール:スタンダード) こちらはNEFファイルで撮影し、Lightroom Classicにてピクチャーコントロール「スタンダード」を適用したものです。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/80秒 F11 ISO100 Aモード ピクチャーコントロール:ビビッド) こちらは「ビビッド」にしたものです。スタンダードに比べて、ひまわりの葉の緑色や青空の色が際立っています。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/80秒 F11 ISO100 Aモード ピクチャーコントロール:フラット) 次に「フラット」を適用したものです。 ハイライトからシャドーまでディテールが残った写真となりますが、少しのっぺりとした印象を受けます。 ニコン公式サイトによれば、「撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適している」とのことです。 並べて比較すると違いがわかりやすいかと思います。 このように、プリセットを変えるだけで簡単に表現の幅を広げる事ができます。 シチュエーションに合った使い方 では、シチュエーション別に使えるプリセットの選び方を紹介します。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/600秒 F11 ISO400 Aモード ピクチャーコントロール:風景) こちらは本栖湖から富士山を望む、典型的な風景写真です。 このような場合は「風景」がおすすめです。「スタンダード」よりも鮮やかながら、自然な鮮やかさを表現してくれます。 (Nikon Z8 + NIKKOR Z 24-120mm f/4S 1/125秒 F4 ISO1600 Pモード ピクチャーコントロール:ビビッド) ところ変わって、夜景です。こちらは都市景観やスナップにあたります。 2024年頭に香港に旅行に行った際に、数少なくなったネオンを写真に収めました。九龍のネオンはアジアのエネルギーがあって被写体映えしますね。 明暗差のある被写体は「ビビッド」で撮るとコントラストがはっきりして、印象的な写真になります。 (Nikon Zf + NIKKOR Z 40mm f/2 1/2500秒 F5.6 ISO100 Aモード ピクチャーコントロール:モノクロ) たまにはモノクロで撮るのも趣があって楽しみを感じられます。高層ビルのような無機物とモノクロはとても相性がいいです。 こちらも、手前の暗さと奥の明るさがコントラストになって印象的な風景を作り出しています。 ( ピクチャーコントロール:トイ) 10月中旬の浜離宮庭園のキバナコスモスが満開だったため撮影しました。こちらは「トイ」で撮影しています。 緑の色相が青に、青の色相が赤にシフトして印象的な風景を作り出しています。 日々のスナップを一風変えてみたいという方には面白いかもしれません。 注意点 プリセットはJPEGで撮影した場合、後から変えることはできません。そのため、撮る前にプリセットを選択しましょう。 RAWで撮影すれば後から変えることができます。 また、JPEGで撮った際はプリセットの情報が保存されないため、筆者的にはRAWで撮影する方がオススメです。 RAW形式で撮るメリットは、今後の記事で併せてご紹介いたします。 まとめ 今回はプリセットを使って写真の表現の幅を広げる方法をご紹介いたしました。 RAW現像は億劫だけど、写真を思い通りの色調に撮ってみたい!という方にはオススメの機能です。 プリセットを活かして、思い通りの写真を撮りましょう! -

2025.11.27 中級者向けカメラ講座【中級者向けカメラ講座9】重すぎても軽すぎてもダメ?適材適所な三脚の選び方 こんにちは。 ステップアップした撮影には、三脚選びも重要です。 ですが、どのような三脚を使えばいいか迷われている方も多いのではないでしょうか。 今回は、マップレンタルで取り扱っている三脚から、性格の全く異なる3種類をピックアップして比較してみます。 皆様の三脚選びの一助になれば幸いです。 三脚の紹介 今回紹介するのは以下の3本の三脚です。 本文中ではメーカー名で紹介いたします。 ① GITZO 【マウンテニア三脚GT2542 + 雲台GHF3Wキット】 三脚メーカーの代表格。 言わずと知れた、フランス生まれのジッツオ(GITZO)です。 重量はありますが、圧倒的な信頼性とブランド力が魅力です。 ② Leofoto 【LV-324C + LH-40】 中国の新進気鋭のメーカーながら、風景写真家を中心に人気を集める三脚メーカーです。 コストパフォーマンスが高く、筆者も愛用しています。 ③ Libec 【TH-Z】 スチルを主に撮られる方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、ムービーユーザーを主にターゲットとした三脚メーカーです。今回唯一の日本勢です。 雲台の違い 雲台はそれぞれ違う方式を採用しています。 GITZOは3ウェイ雲台、Leofotoは自由雲台、Libecはビデオ雲台です。それぞれ使い方が大きく異なります。 ┃3ウェイ雲台 最も古典的な、上下、左右、水平をそれぞれ独立して調整することのできる雲台です。 自由雲台に比べると若干自由度は劣りますが、剛性感のあるしっかりとした作りが特徴です。 3ウェイ雲台:GITZO「GHF3W」 ┃自由雲台 ボールを軸に、自由に回すことができるのが特徴です。 直感的で操作がわかりやすく、手軽に角度を変えられますが、一発で思い通りの位置に固定するのは少し難しいので、微調整を繰り返して構図を調整します。 カメラを直接触って動かさなければならない都合上、動画撮影にはあまり向きません。 自由雲台:Leofoto「LH-40」 ┃ビデオ雲台 映像撮影に特化しており、上下と左右を調整できる雲台です。 上下と左右は動かしやすく、かつ上下は一度傾けても油圧の力で元の位置に戻るフルード機構を使っているのが特徴です。 最近では超望遠レンズと組み合わせる用途も増えてきています。また、パンハンドルも付いているので、カメラに直接触れることなく三脚の操作ができます。 ビデオ雲台:Libec「TH-Z H」 いずれの雲台もクイックリリースシューを装備しているので、三脚への取り外し、取り付けを手軽に行うことができます。 三脚本体の違い 三脚本体もそれぞれ違いがあります。 左からLibec、Leofoto、GITZO まずは材質を見ていきましょう。今回比較した三脚は、GITZOとLeofotoがカーボン製、Libecはアルミ製です。 一般的にアルミ製の方が安定しているといわれますが、その分重くなってしまうのが欠点。軽さを優先したいシーンならカーボン製をオススメします。 安定性を増すテクニックとして、センターポールのフックに荷物を吊したり、ストーンバッグを使って安定させるといった方法もあります。 三脚の脚を固定するロック方法にも違いがあります。 GITZOはナットロック、Leofotoはレバーロック、Libecはツマミを回すタイプです。 ナットロックは脚ごと締め付けるので、この中で最も安定感があります。ですが、回し忘れたことに一目で気づけないのが欠点です。 レバーロックは一目で脚が固定されているかわかるのが特徴です。また、少ない動作で脚を固定できるので、何度も回さなければいけないナットロックに比べると手軽に設置できます。 ツマミを回すタイプはレバーロック同様、一目でロックされているか確認しやすく、かつ1/4回転で固定できるので、ナットロックに比べると手間は少ないです。 収納時のサイズ感は、こちらの画像が参考になるかと思います。 左からGITZO、Leofoto、Libec Libecは装備が充実している分、若干大ぶりなのがわかります。 この中で一番携帯性に優れるのはLeofotoです。しかしながら、Leofotoの三脚の中では中〜大型セグメントに属するというのがまた印象的です。 GITZOは脚の太さはLeofotoとあまり変わらないものの、脚が若干長く、雲台も若干大ぶりなことが影響して、やや大きく見えます。 まとめ 今回は、マップレンタルで取り扱っている三脚から3種類を比較してご紹介いたしました。 これ以外にも大小さまざまな三脚を取り扱っていますので、皆様のニーズに合わせた三脚を選んでいただければ幸いです。 ◆三脚のレンタルは【こちら】 ◆三脚の購入は【こちら】

2025.11.27 中級者向けカメラ講座【中級者向けカメラ講座9】重すぎても軽すぎてもダメ?適材適所な三脚の選び方 こんにちは。 ステップアップした撮影には、三脚選びも重要です。 ですが、どのような三脚を使えばいいか迷われている方も多いのではないでしょうか。 今回は、マップレンタルで取り扱っている三脚から、性格の全く異なる3種類をピックアップして比較してみます。 皆様の三脚選びの一助になれば幸いです。 三脚の紹介 今回紹介するのは以下の3本の三脚です。 本文中ではメーカー名で紹介いたします。 ① GITZO 【マウンテニア三脚GT2542 + 雲台GHF3Wキット】 三脚メーカーの代表格。 言わずと知れた、フランス生まれのジッツオ(GITZO)です。 重量はありますが、圧倒的な信頼性とブランド力が魅力です。 ② Leofoto 【LV-324C + LH-40】 中国の新進気鋭のメーカーながら、風景写真家を中心に人気を集める三脚メーカーです。 コストパフォーマンスが高く、筆者も愛用しています。 ③ Libec 【TH-Z】 スチルを主に撮られる方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、ムービーユーザーを主にターゲットとした三脚メーカーです。今回唯一の日本勢です。 雲台の違い 雲台はそれぞれ違う方式を採用しています。 GITZOは3ウェイ雲台、Leofotoは自由雲台、Libecはビデオ雲台です。それぞれ使い方が大きく異なります。 ┃3ウェイ雲台 最も古典的な、上下、左右、水平をそれぞれ独立して調整することのできる雲台です。 自由雲台に比べると若干自由度は劣りますが、剛性感のあるしっかりとした作りが特徴です。 3ウェイ雲台:GITZO「GHF3W」 ┃自由雲台 ボールを軸に、自由に回すことができるのが特徴です。 直感的で操作がわかりやすく、手軽に角度を変えられますが、一発で思い通りの位置に固定するのは少し難しいので、微調整を繰り返して構図を調整します。 カメラを直接触って動かさなければならない都合上、動画撮影にはあまり向きません。 自由雲台:Leofoto「LH-40」 ┃ビデオ雲台 映像撮影に特化しており、上下と左右を調整できる雲台です。 上下と左右は動かしやすく、かつ上下は一度傾けても油圧の力で元の位置に戻るフルード機構を使っているのが特徴です。 最近では超望遠レンズと組み合わせる用途も増えてきています。また、パンハンドルも付いているので、カメラに直接触れることなく三脚の操作ができます。 ビデオ雲台:Libec「TH-Z H」 いずれの雲台もクイックリリースシューを装備しているので、三脚への取り外し、取り付けを手軽に行うことができます。 三脚本体の違い 三脚本体もそれぞれ違いがあります。 左からLibec、Leofoto、GITZO まずは材質を見ていきましょう。今回比較した三脚は、GITZOとLeofotoがカーボン製、Libecはアルミ製です。 一般的にアルミ製の方が安定しているといわれますが、その分重くなってしまうのが欠点。軽さを優先したいシーンならカーボン製をオススメします。 安定性を増すテクニックとして、センターポールのフックに荷物を吊したり、ストーンバッグを使って安定させるといった方法もあります。 三脚の脚を固定するロック方法にも違いがあります。 GITZOはナットロック、Leofotoはレバーロック、Libecはツマミを回すタイプです。 ナットロックは脚ごと締め付けるので、この中で最も安定感があります。ですが、回し忘れたことに一目で気づけないのが欠点です。 レバーロックは一目で脚が固定されているかわかるのが特徴です。また、少ない動作で脚を固定できるので、何度も回さなければいけないナットロックに比べると手軽に設置できます。 ツマミを回すタイプはレバーロック同様、一目でロックされているか確認しやすく、かつ1/4回転で固定できるので、ナットロックに比べると手間は少ないです。 収納時のサイズ感は、こちらの画像が参考になるかと思います。 左からGITZO、Leofoto、Libec Libecは装備が充実している分、若干大ぶりなのがわかります。 この中で一番携帯性に優れるのはLeofotoです。しかしながら、Leofotoの三脚の中では中〜大型セグメントに属するというのがまた印象的です。 GITZOは脚の太さはLeofotoとあまり変わらないものの、脚が若干長く、雲台も若干大ぶりなことが影響して、やや大きく見えます。 まとめ 今回は、マップレンタルで取り扱っている三脚から3種類を比較してご紹介いたしました。 これ以外にも大小さまざまな三脚を取り扱っていますので、皆様のニーズに合わせた三脚を選んでいただければ幸いです。 ◆三脚のレンタルは【こちら】 ◆三脚の購入は【こちら】 -

2025.11.13 中級者向けカメラ講座【中級者向けカメラ講座08】多ければいいってもんじゃない?画素数のハナシ〜高画素機編〜 こんにちは。 前回は比較的画素数が少ない低画素機を紹介しましたが、今回は高画素機について紹介いたします。 なお、ここで言う高画素機とは、概ね4000万画素以上の機種について述べることとします。 高画素機で撮るメリット・デメリット メリットその1:トリミングに有利 高画素機の特徴として、トリミングに有利なことが挙げられます。 (Canon EOS R5 Mark II + RF100-500mm F4-7.1L IS USM 1/800秒 F7.1 ISO250 Pモード) こちらの飛行機が離陸するシーンの作例はEOS R5 MarkII(約4500万画素)で撮影しました。 早朝ということもあり、ISO感度を上げたくなかったのでテレコンを使用せず、トリミングして約700-800mm相当に拡大しましたが、大きくトリミング(1.4〜1.5倍)しても粗が見えないどころか余裕があることがわかります。 同じく望遠域を使う野鳥撮影などでも重要になってくるポイントです。 メリットその2:ディテールが残る (Nikon Z8 + Z 70-200mm f/2.8 VR S 1/100秒 F16 ISO250 Aモード) こちらの写真はZ8(約4600万画素)で撮影しました。 なんの変哲もない早朝の露がついた葉っぱを撮った風景写真ですが、ピントが合った葉の水滴から、葉脈、手前のボケ、玉ボケも含めた奥のボケまで、ディテールが豊富なことがお分かり頂けるかと思います。 こうした繊細な描写が楽しめるのは、高画素機ならではの魅力です。 デメリットその1:データが重い 画素数が多くなることで、どうしても画像データが重くなってしまいます。 RAWで保存する場合、圧縮方法によっても変わりますが、R5II(約4500万画素)で1枚25〜40MB、Z7II(約4600万画素)で1枚50〜60MBほどになります。 筆者は以前GFX100II(約1億200万画素)で撮影した経験がありますが、JPEGであっても1枚65MBを超えるサイズでした。 例えばZ7IIで年間2万枚撮影するとなると、60MB×20000枚 = 年間1.2TBとなります。 データが重くなる分、ストレージへの追加投資も必要になるのは避けられません。 参考までに、筆者は4TBのHDD1台+バックアップ1台で運用していたのですが、容量が逼迫してきたため今年の頭に6TBのHDDを追加購入しました。 デメリットその2:高感度に弱い あくまで低画素機と比較したシチュエーションですが、若干高感度に弱いです。 カタログスペックでの比較となりますが、ニコンのZ6III(約2400万画素)が常用ISO100-64000、拡張で204800相当まで対応しているのに対し、Z8/Z9(約4600万画素)は常用ISO64-25600、拡張でも102400と、常用では1.3段、拡張では1段低いことがわかります。 このことから、暗所をメインに撮影される方の場合、低画素機の方がよりニーズを満たせる可能性があります。 低画素機が有利なシチュエーション 1. 風景写真 風景写真はディテールが求められます。 先ほどの水滴がついた葉の写真もそうですが、自然風景の細かなディテールを作品に落とし込むためには、4000万〜5000万画素あった方が立体感を演出できます。 風景写真家の方々が高画素機やGFXのようなラージフォーマット機に傾倒するのもうなづけるのではないでしょうか。 (Nikon Z8 + NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 1/50秒 F2.8 ISO200 Pモード) 2. 飛行機写真・野鳥写真 飛行機写真や野鳥写真は望遠レンズがよく使われるシチュエーションです。 特に野鳥の場合、被写体自身がとても小さいこともあるので、約400-600mmの望遠レンズ+テレコン+トリミングという組み合わせで撮られることが多いです。 (Canon EOS R5 Mark II + RF100-500mm F4-7.1L IS USM + Extender RF2x 1/500秒 F18 ISO12800 Avモード) 例えばこのワカケホンセイインコ(70年代から日本に流入した外来種です)の写真ですが、RF100-500mmに2倍テレコンを装着し、1000mm相当で撮影しましたが、それでも足りないのがわかるのではないでしょうか。 こういうシチュエーションでは、高画素機の強みが活かせると言えるでしょう。 まとめ 2回の連載を通じて、低画素機と高画素機の持つそれぞれのメリット・デメリットを紹介させていただきました。 結論としては、 ・低画素機:夜景・ポートレート ・高画素機:風景写真・飛行機・野鳥写真 での使用がオススメです。 今後の機材選びの一助になれば幸いです。

2025.11.13 中級者向けカメラ講座【中級者向けカメラ講座08】多ければいいってもんじゃない?画素数のハナシ〜高画素機編〜 こんにちは。 前回は比較的画素数が少ない低画素機を紹介しましたが、今回は高画素機について紹介いたします。 なお、ここで言う高画素機とは、概ね4000万画素以上の機種について述べることとします。 高画素機で撮るメリット・デメリット メリットその1:トリミングに有利 高画素機の特徴として、トリミングに有利なことが挙げられます。 (Canon EOS R5 Mark II + RF100-500mm F4-7.1L IS USM 1/800秒 F7.1 ISO250 Pモード) こちらの飛行機が離陸するシーンの作例はEOS R5 MarkII(約4500万画素)で撮影しました。 早朝ということもあり、ISO感度を上げたくなかったのでテレコンを使用せず、トリミングして約700-800mm相当に拡大しましたが、大きくトリミング(1.4〜1.5倍)しても粗が見えないどころか余裕があることがわかります。 同じく望遠域を使う野鳥撮影などでも重要になってくるポイントです。 メリットその2:ディテールが残る (Nikon Z8 + Z 70-200mm f/2.8 VR S 1/100秒 F16 ISO250 Aモード) こちらの写真はZ8(約4600万画素)で撮影しました。 なんの変哲もない早朝の露がついた葉っぱを撮った風景写真ですが、ピントが合った葉の水滴から、葉脈、手前のボケ、玉ボケも含めた奥のボケまで、ディテールが豊富なことがお分かり頂けるかと思います。 こうした繊細な描写が楽しめるのは、高画素機ならではの魅力です。 デメリットその1:データが重い 画素数が多くなることで、どうしても画像データが重くなってしまいます。 RAWで保存する場合、圧縮方法によっても変わりますが、R5II(約4500万画素)で1枚25〜40MB、Z7II(約4600万画素)で1枚50〜60MBほどになります。 筆者は以前GFX100II(約1億200万画素)で撮影した経験がありますが、JPEGであっても1枚65MBを超えるサイズでした。 例えばZ7IIで年間2万枚撮影するとなると、60MB×20000枚 = 年間1.2TBとなります。 データが重くなる分、ストレージへの追加投資も必要になるのは避けられません。 参考までに、筆者は4TBのHDD1台+バックアップ1台で運用していたのですが、容量が逼迫してきたため今年の頭に6TBのHDDを追加購入しました。 デメリットその2:高感度に弱い あくまで低画素機と比較したシチュエーションですが、若干高感度に弱いです。 カタログスペックでの比較となりますが、ニコンのZ6III(約2400万画素)が常用ISO100-64000、拡張で204800相当まで対応しているのに対し、Z8/Z9(約4600万画素)は常用ISO64-25600、拡張でも102400と、常用では1.3段、拡張では1段低いことがわかります。 このことから、暗所をメインに撮影される方の場合、低画素機の方がよりニーズを満たせる可能性があります。 低画素機が有利なシチュエーション 1. 風景写真 風景写真はディテールが求められます。 先ほどの水滴がついた葉の写真もそうですが、自然風景の細かなディテールを作品に落とし込むためには、4000万〜5000万画素あった方が立体感を演出できます。 風景写真家の方々が高画素機やGFXのようなラージフォーマット機に傾倒するのもうなづけるのではないでしょうか。 (Nikon Z8 + NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 1/50秒 F2.8 ISO200 Pモード) 2. 飛行機写真・野鳥写真 飛行機写真や野鳥写真は望遠レンズがよく使われるシチュエーションです。 特に野鳥の場合、被写体自身がとても小さいこともあるので、約400-600mmの望遠レンズ+テレコン+トリミングという組み合わせで撮られることが多いです。 (Canon EOS R5 Mark II + RF100-500mm F4-7.1L IS USM + Extender RF2x 1/500秒 F18 ISO12800 Avモード) 例えばこのワカケホンセイインコ(70年代から日本に流入した外来種です)の写真ですが、RF100-500mmに2倍テレコンを装着し、1000mm相当で撮影しましたが、それでも足りないのがわかるのではないでしょうか。 こういうシチュエーションでは、高画素機の強みが活かせると言えるでしょう。 まとめ 2回の連載を通じて、低画素機と高画素機の持つそれぞれのメリット・デメリットを紹介させていただきました。 結論としては、 ・低画素機:夜景・ポートレート ・高画素機:風景写真・飛行機・野鳥写真 での使用がオススメです。 今後の機材選びの一助になれば幸いです。 -

2025.11.06 中級者向けカメラ講座【中級者向けカメラ講座07】多ければいいってもんじゃない?画素数のハナシ〜低画素機編〜 こんにちは。 カメラ好きの間でよく言われる言説に、「高画素機の方が写りが良い」というものがあります。 しかしながら、それは本当なのでしょうか? では、こちらの2枚の写真をご覧ください。 (1/320秒 F9.0 ISO100) (1/60秒 F9.0 ISO125) こちらの2枚の写真は、画素数に倍以上の違いがあるNikon Zf(2528万画素)とSONY α7CR(約6250万画素)で撮影したものですが、見てどちらがどちらかわかる方はあまりいないのではないでしょうか。 正解は上の並木がZfで、下の銀杏がα7CRです。 今回の記事では低画素機に焦点を当て、メリット・デメリットについてまとめた上で、どのような用途に適しているのか解説していきます。 低画素機で撮るメリット・デメリット メリットその1:高感度に強い 低画素機は1画素あたりの面積、すなわち光を取り入れる面積が広いので、相対的に高感度に強いと言えます。 例えばこちらの写真。 (Nikon Z6III + NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 1/160秒 F5.6 ISO40000 Mモード) Nikon Z6IIIで撮影したものです。 ISO40000で撮影していますが、ディテールの破綻があまり見られません。 Z6IIIは約2400万画素の低画素機ですが、常用ISO感度がISO100-64000、拡張でISO50-204800相当まで使用することができます。 普通に撮影する分にはISO6400を超えることはあまりないかと思いますが、いざというときに高感度も使えるのは心強いですし、夜の撮影も積極的にこなしたいと思えるようになるのではないでしょうか。 メリットその2:ファイルサイズが小さいので扱いやすい 画素数が少ないということは、ファイル内の情報量も少ないということになります。ということはファイルサイズが軽くなります。 参考までに、先ほどご紹介した電車の画像はJPEG・FINEで撮影しましたが、ファイルサイズは11.2MBとなりました。 (Nikon Z6III + NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR 1/1600秒 F5.6 ISO400 Sモード) こちらの写真もZ6III(約2400万画素)で撮影しましたが、元画像のRAWファイルであっても16.1MBにとどまりました。 2000〜3000万画素程度の機種であれば、RAWであっても20MBは超えないといったレベルになります。 仮に年間20000枚撮影したとしても、最大20MB x 20000枚であれば年間の写真のデータ量は400000MB = 400GB = 0.4TBにとどまります。 加えて、1枚あたりのファイルサイズが軽いので、現像ソフトなどのソフトウェアの処理にあまり時間がかからないのも魅力です。 速度が速いSDカードや容量が大きいSSD・HDD、優れた性能を持つGPUや大容量メモリのパソコンでなくとも、気軽にたくさん撮れるのは低画素機のメリットと言えるでしょう。 ちなみに筆者は現在Nikon Zfを愛用しながらスナップや風景写真を撮影しているのですが、画素数の低さからくるデータの軽さはとても扱いやすいと感じています。 デメリットその1:大判印刷に向かない 画素数が少ないということは、インチあたりのドット数(dpi)も少なくなります。よって必然的に大判印刷には向きません。 A3・A2程度でしたら全く問題ないのですが、広告写真などの分野となるとA1・A0といったサイズで印刷する機会も多くなります。 そういったシチュエーションでは、低画素機の画素数の少なさがネックとなってしまいます。 ただ、アマチュアでそこまで大判印刷する機会もあまりないかもしれません。 デメリットその2:トリミング耐性が低い 上記で大判印刷に向かないという話をしましたが、それに関連して、トリミング耐性が低いという問題もあります。 例として、ニコンのミドルクラスフルサイズミラーレスのZ6IIIで例えてみましょう。 焦点距離1.5倍のDXクロップ(APS-C相当)で撮影した場合、画素数は約2400万画素から約1060万画素まで落ちます。 1060万画素だと、SNSやブログなどのWebにアップするには向いているかもしれませんが、大判印刷には少々難があるように思います。 サイズ的にはA3・A2が限度といったところでしょうか。 低画素機が有利なシチュエーション 1. 星景写真 星景写真は暗所で長時間露光を行い、比較的ノイズが出やすいことから、高感度に強い低画素機のメリットが活きます。 (Nikon D4S + AF-S NIKKOR 20mm f/1.8 20秒 F2.5 ISO3200 Mモード Lightroom Classicにて現像済み) こちらの天の川の写真は以前筆者が所有していたNikon D4S(約1600万画素)で撮影しましたが、ノイズがさほど目立ちません。 実際、SONY α7SIIIのような高感度に特化した機材がよく使われるジャンルでもあります。 2. ポートレート ポートレートでは、低画素機の魅力を最大限活用できるといっても過言ではありません。 画素数の少なさは程よいディテールに直結します。モデルさん・被写体さんの中には、毛穴や肌荒れなどを気にして肌のディテールが写りすぎることを好まれない方も多くいらっしゃるので、低画素機はまさにうってつけです。 まとめ 「画素数が低い = 高画素機に比べて劣る」といった先入観を持たれる方も多いかと思われます。でも、実はそうとは限りません。 実際には用途に合わせて使い分けることで、それぞれのカメラの持つメリットを最大限に活かすことができます。 次回は高画素機の持つメリット・デメリットをご紹介できればと思います。お楽しみに。

2025.11.06 中級者向けカメラ講座【中級者向けカメラ講座07】多ければいいってもんじゃない?画素数のハナシ〜低画素機編〜 こんにちは。 カメラ好きの間でよく言われる言説に、「高画素機の方が写りが良い」というものがあります。 しかしながら、それは本当なのでしょうか? では、こちらの2枚の写真をご覧ください。 (1/320秒 F9.0 ISO100) (1/60秒 F9.0 ISO125) こちらの2枚の写真は、画素数に倍以上の違いがあるNikon Zf(2528万画素)とSONY α7CR(約6250万画素)で撮影したものですが、見てどちらがどちらかわかる方はあまりいないのではないでしょうか。 正解は上の並木がZfで、下の銀杏がα7CRです。 今回の記事では低画素機に焦点を当て、メリット・デメリットについてまとめた上で、どのような用途に適しているのか解説していきます。 低画素機で撮るメリット・デメリット メリットその1:高感度に強い 低画素機は1画素あたりの面積、すなわち光を取り入れる面積が広いので、相対的に高感度に強いと言えます。 例えばこちらの写真。 (Nikon Z6III + NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 1/160秒 F5.6 ISO40000 Mモード) Nikon Z6IIIで撮影したものです。 ISO40000で撮影していますが、ディテールの破綻があまり見られません。 Z6IIIは約2400万画素の低画素機ですが、常用ISO感度がISO100-64000、拡張でISO50-204800相当まで使用することができます。 普通に撮影する分にはISO6400を超えることはあまりないかと思いますが、いざというときに高感度も使えるのは心強いですし、夜の撮影も積極的にこなしたいと思えるようになるのではないでしょうか。 メリットその2:ファイルサイズが小さいので扱いやすい 画素数が少ないということは、ファイル内の情報量も少ないということになります。ということはファイルサイズが軽くなります。 参考までに、先ほどご紹介した電車の画像はJPEG・FINEで撮影しましたが、ファイルサイズは11.2MBとなりました。 (Nikon Z6III + NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR 1/1600秒 F5.6 ISO400 Sモード) こちらの写真もZ6III(約2400万画素)で撮影しましたが、元画像のRAWファイルであっても16.1MBにとどまりました。 2000〜3000万画素程度の機種であれば、RAWであっても20MBは超えないといったレベルになります。 仮に年間20000枚撮影したとしても、最大20MB x 20000枚であれば年間の写真のデータ量は400000MB = 400GB = 0.4TBにとどまります。 加えて、1枚あたりのファイルサイズが軽いので、現像ソフトなどのソフトウェアの処理にあまり時間がかからないのも魅力です。 速度が速いSDカードや容量が大きいSSD・HDD、優れた性能を持つGPUや大容量メモリのパソコンでなくとも、気軽にたくさん撮れるのは低画素機のメリットと言えるでしょう。 ちなみに筆者は現在Nikon Zfを愛用しながらスナップや風景写真を撮影しているのですが、画素数の低さからくるデータの軽さはとても扱いやすいと感じています。 デメリットその1:大判印刷に向かない 画素数が少ないということは、インチあたりのドット数(dpi)も少なくなります。よって必然的に大判印刷には向きません。 A3・A2程度でしたら全く問題ないのですが、広告写真などの分野となるとA1・A0といったサイズで印刷する機会も多くなります。 そういったシチュエーションでは、低画素機の画素数の少なさがネックとなってしまいます。 ただ、アマチュアでそこまで大判印刷する機会もあまりないかもしれません。 デメリットその2:トリミング耐性が低い 上記で大判印刷に向かないという話をしましたが、それに関連して、トリミング耐性が低いという問題もあります。 例として、ニコンのミドルクラスフルサイズミラーレスのZ6IIIで例えてみましょう。 焦点距離1.5倍のDXクロップ(APS-C相当)で撮影した場合、画素数は約2400万画素から約1060万画素まで落ちます。 1060万画素だと、SNSやブログなどのWebにアップするには向いているかもしれませんが、大判印刷には少々難があるように思います。 サイズ的にはA3・A2が限度といったところでしょうか。 低画素機が有利なシチュエーション 1. 星景写真 星景写真は暗所で長時間露光を行い、比較的ノイズが出やすいことから、高感度に強い低画素機のメリットが活きます。 (Nikon D4S + AF-S NIKKOR 20mm f/1.8 20秒 F2.5 ISO3200 Mモード Lightroom Classicにて現像済み) こちらの天の川の写真は以前筆者が所有していたNikon D4S(約1600万画素)で撮影しましたが、ノイズがさほど目立ちません。 実際、SONY α7SIIIのような高感度に特化した機材がよく使われるジャンルでもあります。 2. ポートレート ポートレートでは、低画素機の魅力を最大限活用できるといっても過言ではありません。 画素数の少なさは程よいディテールに直結します。モデルさん・被写体さんの中には、毛穴や肌荒れなどを気にして肌のディテールが写りすぎることを好まれない方も多くいらっしゃるので、低画素機はまさにうってつけです。 まとめ 「画素数が低い = 高画素機に比べて劣る」といった先入観を持たれる方も多いかと思われます。でも、実はそうとは限りません。 実際には用途に合わせて使い分けることで、それぞれのカメラの持つメリットを最大限に活かすことができます。 次回は高画素機の持つメリット・デメリットをご紹介できればと思います。お楽しみに。